地域社会の呪いと希望

はじめに

今回、一般質問において和良地区のはざこ(オオサンショウウオ)と市民の人たちの活動を取り上げました

YouTubeでご覧頂けます チャプター紹介と各章の説明はこちらです

ここでは、その他、感じたこと、補足の説明をしたいと思います

また今回、下呂市の教育委員会には大変お世話になりました

この場をかりてお礼を申し上げます ありがとうございました

担当者の話に絶句した件

人口減少で地方が消滅してしまう 死んでいくと人は言うが私はそうは思わない

そんなことで地方は消えない 小さなエゴの積み重ねで地方はきっと死んでいくのである

最初に市に話を聞きに行った時のことだ

担当者が「京都の例を知っているか」と聞いてくるので、一体どういう意味が分からずつい「知りません」と応えた

そうすると市の担当者は、「交雑種の問題は解決しようがないのだ」といった趣旨の事を言うのだ

彼が何を言おうとしているのかしばらく判らなかったが、手の尽くしようがないほど交雑種の繁殖が進んでしまった京都の例(※)をあげて、「そんなことはしても(保護活動をしても)無駄だ」と言っているのだと判って内心絶句したものである

生態系に関わる国の文化財の担当者がこのような考えでいいのだろうか

※鴨川水系の調査では、捕獲個体の90%以上が交雑種であったという結果が報告されており、在来種(純粋なニホンオオサンショウウオ)はわずか2%程度にまで減少していることが明らかになっている

日本でも希少な「岐阜県の固有種」

岐阜県におけるオオサンショウウオだが、三重県以西の個体群とは遺伝的に大きく異なることが判明している

世界的にも珍しい日本の固有種の中でも岐阜県のオオサンショウウオは他と異なる存在だ

これは約100万年にわたる地理的隔離により、独自の進化を遂げたためと考えられている

ただしその生息域は、長良川水系と飛騨川水系に限定されており、飛騨川水系では既に交雑が下呂市まで侵攻してしまっている

郡上市においては全域に存在していると言われているが、和良地区以外での数はおそらく減少しているだろう

そもそも、長良川水系では調査が行われていないため、交雑種の侵攻もどこまで進んでいるか実は判然としてない

したがって、生息域が天然記念物の指定を受け、なおかつ地形的に隔離されている和良地区は、岐阜県固有種の最後の聖域だと言えるのだ

旧和良村では村教育委員会と市民による保護、調査活動が続けられて来たが、合併後は途絶えてしまった

地域活動が継続していくために市がしなければならないことはあったはずだと思う

市は生息域での「現状変更」(※)の許可に伴う調査、指導それ自体がオオサンショウウオの保護、保全活動に繋がると答弁している

無論だが「現状変更」とはそもそも天然記念物の保護のためにあるのだから、それはそうだろう

しかし問われているのは市の主体性やスタンス(態度)なのである

「現状変更」手続きは土建事業などで必要に応じて行われているあくまでも受動的、限定的な保護活動ではないか

もちろん、市が何もしてこなかったわけではなく、学校の野外活動、観察会、郡上学など、市が間接的に関わった啓発活動と言えるものは様々ある

だが予算が割かれた「公共事業としての」学術的な調査、保護活動、フィールドワークは、実は合併後和良地区において一度もない 郡上市全域においてもない

これは社会教育課とのヒアリングにおいて判明している

現在、和良地区において学術的なメソドロジーに基づく調査、保護活動は、市民の手弁当によって続けられている

今回の一般質問は、市民の活動に少しでも共感し、理解を示してほしい、協力して欲しいと市に訴えるものだった

※「現状変更」とは、天然記念物として指定された土地や動植物、自然の環境に対し、人為的・物理的に手を加え、その現状を変えてしまう、または保存に影響を及ぼす行為全般を指す こうした行為は国の文化財保護法によって原則として禁止されており、やむを得ず行う場合は事前に文化庁長官の許可を得る必要がある

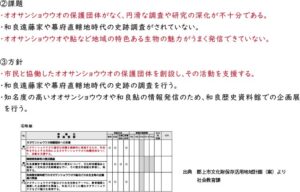

郡上市文化財保存活用計画(案)の問題点

市長は今年の初めに和良地区で開催されたオオサンショウウオのシンポジウムに姿を見せており市民らの活動には好意的、肯定的に見える

それは今回の一般質問における市長の答弁にも現れている

しかし、市教育委員会のあるレベル、ある領域においては、和良地区における市民の人たちの活動は明らかに肯定されていない

例えば、郡上市文化財保存活用計画(案)においては「和良地区にはオオサンショウウオの保護団体がない」と和良市民の人たちの存在は真っ向から否定されている

計画案の策定にあたっては市民と行政からなる「策定協議会」が設置されており、そこには美術、工芸、生物含め郡上の知識人、文化人らそうそうたる面々が集っているのだが…

行政が発行した文書なのだから計画案も「公文書」の一種である

その公文書において存在を全否定されてしまった和良の人たちはどんな気持ちになったろうか

想像するといたたまれない

協議会も市も、正気なのだろうかと思ってしまう どうしてこんなことが出来てしまうのか理解に苦しむ

市教育委の答弁では「現状変更を許可出来るような団体がない」(※)と言うが、市が和良の市民団体に許可をおろさないのだから、団体がないのである これはそも論としておかしな話である

※許可権限はその文化財の指定種別によって主体が異なるわけだが、理論上は原則として「文化庁長官」が行っている

ただ、国の法律に基づき、便宜上、権限の一部が都道府県や市の教育委員会に委譲されている

本来、地方自治体は許可申請において「相談窓口」であって、手続きの代行をしているに過ぎないのだが、事実上は市の担当者に権限が一元化されている

つまり許可の合否は市担当者の匙加減ひとつ、恣意的な判断にかかっていると言っていい

ここには、なんとしても理由を付けて和良地区での市民の活動を否定しなければならない、いや、なんなら、その活動を阻止しなければならないという、何か強い意思すら感じるのである

だが、なぜそんなにも市は(というより社会教育課なのだが)オオサンショウウオ、それも特に和良地区の市民の活動を否定しなければならないか、その根底にある理由は判らない

人々のエゴで死んでいく地方

しかし、ヒアリングの過程で、いくつか判明したこともあった

実は研究者、学者の間にもテリトリーがあること

例えば(これはあくまでも例えばの話だが)、和良地区に他の研究者が入ってくること、あるいは自分の研究とは無関係に和良地区が盛り上がってしまうことなどを疎ましく思う研究者が仮にいたとしても、べつだん不自然ではない…のである

また、市の担当者と市民団体の構成メンバーが顔見知りであり、人間関係の上で「柵」が生じている可能性もあること

加えて、これは杞憂だろうが、和良地区は濃尾横断自動車道や道の駅の新構想など今後、大規模な土木事業を控えている

そこで「現状変更」を伴う天然記念物の存在は決して都合の良い話ではないこと、などなどだ

通常、事業が上手く行かないのは、制度や予算の問題など、アセットやストラテジーにあるというよりメソドロジーやファンドレイジングといった方法論にあったりするものだ

しかし、地域社会にありがちな例として、それとは別に、なんと言うか「エゴ」? それぞれの現場の担当となった人の欲望や人間関係が想像以上に悪影響を事業に及ぼしているといった、そういうこともあるのではないかと感じた

昨年度の決算での文化財保護事業の執行率は65%であり、およそ300万円もダブついている

これは今回の和良地区のオオサンショウウオの件だけでなく、度々、議員になってから私が市井において目撃して来たことと重なり合う

何もここだけの話ではない

人口減少で地方が消滅してしまう 死んでいくと人は言うが私はそうは思わない

そんなことで地方は消えない 小さなエゴの積み重ねで地方はきっと死んでいくのである

地域社会の呪い

先般、三重県名張市で開催された日本オオサンショウウオの会の大会を視察してきた

頭の上にオオサンショウウオを乗せて登場するひょうきんな市長をはじめ、教育委員会、観光協会など行政の各部局が協力して大会に入れ込んでいる様子がよく分かるものだった

本大会は2年後に和良地区で開催される予定だが、果たしてどこまで行政が目を向けてくれるか…本当に心配である

今回の一般質問では「はざこなんて昔からいたし、食べていた。なぜはざこなの?」とか、「サクラとかスギとか文化財は他にもある」とかいった意見も一部あった

そんなことを言ったら「郡上おどり」だって同じようなものである

郡上おどりだって外から見れば、日本中にある土着カルチャーの一種で「ただの盆踊り」に過ぎない

自治体事業のテーマとしてオオサンショウウオを評価すると、文化財、国宝というだけでなく、教材、観光資源、振興コンテンツ、キャラクターIP(知的財産)として、多方面にポテンシャルが高いということがあげられる

「生き物コンテンツ」としてはキングと言っていい

例えば、郡上おどりよりも、はるかにマネタイズし易いだろう

しっかりプロモーションしていけば、郡上の文化財の中でも別格といっていい存在になると思われる

このようなSDGs、生物多様性関連の市場は昨今「ネイチャーポジティブ市場」と呼ばれ、現在10.1兆ドル(約1372兆円)規模のビジネス機会・価値を生み出している

今後、国内では100兆円を超える規模に達する可能性があり、2020年~2030年間の成長率はおよそ16.5%、これは日本のGDP成長率の5~6年分に相当する

逆になぜ価値が判らないのか、あるいはなぜ自分たちの故郷の価値を底上げようとしないのか、呆れてしまう

自分たちの外部に価値観を設定出来ないので、いつまで経ってもアセットの見直しや価値のヒエラルキーが変わらないのだ

郡上おどりには行政が膨大なリソースを費やしてもなんとも思わないが、他の文化財となると「なんで?」となってしまうのである

郡上市はものすごいポテンシャルを持った資源を有しているのだが、いつも生かし切れない それが残念なところである

自己表現やマネタイズが出来ない、自分の魅力に全く気付いていない、昔からあるものを「当たり前だ」と感じていて、そう言い放つことに微塵の恥ずかしさも感じていない…

むしろそう言う時、彼らは誇らしげにも見える

共同体の外部を想像出来ないこと それを私は「地域社会の呪い」と呼んでいる

これは今後も郡上の課題になるだろう

呪いを解くには、和良地区で見られるような、それこそ郡上の外部を郡上の内部に持ち込むような、そういった市民の人たちの活動にもっと目を向ける事が必要である