防災と地域社会のトロリープロブレム

先般、「防災と議員の役割」について学ぶ研修に行ってきました

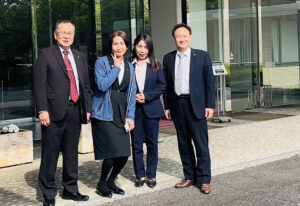

政府外郭団体が開催するこうした研修は議員にはもはやお馴染みのものです 全国から地方議員が集います

昨年もInstagramやFacebookなどのショート動画でその模様をお伝えしています

研修は毎回異なるテーマで開催されており、自分が補強したいテーマや、予定と擦り合わせて議員自らが選んで参加します

さて、今回の研修ですが、東日本大震災や阪神・淡路大震災、能登半島地震など代表的な震災をケースにして、行政の対応や、課題となった問題について学びました

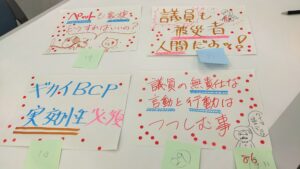

また、防災及びBCPにおいて、特に議会や議員に求められる活動や今後必要とされる施策についてワークショップを行うといったものでした

ところで、消防団とか、町内会とか、自治会とか、◯◯青年団とか、◯◯協議会、商工会など、こういった、どこのまちにでもあるような、いわゆる「地域コミュニティ」というのは、今やすっかり弱体化しているわけです

もちろん、個別に◯◯の地区は元気にやってるよ!といったケースはあるとしても、それは各論であって、一般論としては地域コミニティは脆弱なものになって久しい…という見方が妥当だと思います

地域コミニティの崩壊は、社会構造が劇的に変わった70年代から始まったと言われています

90年代には消防団の予算の削減があり、この問題は阪神・淡路大震災で顕在化しました

2010年の調査では消防団員の高齢化が目立つようになります また共働きや非正規の増加、年収の減少などにより時間的にも経済的にも余暇を地域コミュニティに割くリソースが人々から奪われていきました

現在、大都市圏では自治会の入会率は実に50%を切っているところもあるそうです

加えて社会全体の高齢化と少子化、人口減少と都市部への流出といったことを考えると、特に地方においてコミュニティの空洞化は深刻です

形は残っているとしても、問題解決・提言能力、執行力はもうないと言っていいわけです

つまり地域コミニティがまちの振興を含め、その土地の社会において有効に機能していた時代というのは、実はもうはるかはるか「昔」なわけですね

こうした中、昨今「防災福祉」という考え方が注目されています

内閣府の防災情報のサイト

防災福祉は、平常時の福祉の対応やネットワークを防災にも役立てるというような、防災と減災、福祉を一体化させたような概念です。

確かに高齢者や障害者など、特に配慮が必要な人々(要配慮者)の情報というのは、社協みたいな福祉の組織に集まるわけですよね。普段からそういう人たちと接しているのも福祉の現場に関わる人たちです

地域コミュニティが弱体化している今、それをカバーする組織として、福祉に関わる団体や知見を防災に活かしていこうという流れが生じるのは確かに必然性があります

しかし話を聞いていて、私はややキレイごとじゃないかなとも感じました

というのは、昨今、地域社会の医療・福祉は、診療報酬の問題を始め、保険料、人手不足など問題山積であり、これもギリギリのところでやっているというのが実情なんですよね

我々が住んでいるこの「地方」という世界は、色んな意味でリソースが常に不足していて、だからこそ「地方」なんだというか、軽く、うっすらといつも被災しているような状況が「地方」なんですよね

地域コミュニティも非常時に機能するほど強くないし、福祉サービスも限界にきている

BCPと言うけど、普段が既にBC的に危機的状況というか、持続可能性が危ういのが日常なんですよね 日常的に持続不可能というか…

ですから、地方社会におけるBCPや防災というのは、今後、もっと抜本的に何かこう、今までとは全く違う仕組みを考えていかないとダメなんじゃないかなと思います

例えば、ひとつの自治体で考えるのではなく、隣接した複数の自治体で大きく捉えてBCPや防災計画を立てる、個別避難計画もそれを前提としたものにしていくとか…

北山議員、池戸議員が好例なんですが、研修には元消防職員だったという議員さんも複数お見えでした

彼らの話も聞いたんですが、救急隊を始め、直接現場で支援に当たる人たちというのは、理不尽な選択をしなければならない局面を何度も経験しており、BCPや防災においても考え方、見方が学者とも一般人とも「違う」というか、そこも非常に勉強になりました

彼らの話を一言で言えば、リアルなトロリープロブレム(トロッコ問題)ですね

こうした議論は、人によっては非人間的、非人道的な話に聞こえるので、なかなか公の場で聞くことは出来ないのですが、今後の地域社会というのは、誰もが日常的にトロリーな選択をしなければならないような、そういう未来がいつか必ずやってくるんじゃないかと私は感じています

そしてその頃にには、人間がやると心が壊れてしまうような、高度な論理的、倫理的選択はAIがする…というようなことになってるのかもしれませんね

【用語解説】

トロリープロブレム(トロッコ問題) 昨今ではAIによる自動運転の際、避けられない衝突が予見された時、何を優先するか?というAIの学習に用いられていいます この問題は人の道徳や倫理観、論理性を組み立てているパラメーターを分析するために提唱されました 非常に有名な問題として知られています

減災 災害による被害を最小限に抑えること そのために日頃から行う様々な取り組みです ですから、減災とは、災害が起こることを前提としています

自助 個人や家庭で災害に備えるための準備(備蓄、避難場所の確認、防災訓練など)

共助 地域住民やボランティア団体と連携し、互いに助け合う

公助 政府や自治体が災害対策を講じる(緊急避難場所の整備、災害時の支援体制など)

防災と減災 よく混同されていますが、そもそも「防災」は災害そのものを未然に防ごうとします その一方「減災」は起きてしまった災害による被害を最小限に抑える取り組みです

(例)防災→堤防の整備、建物の耐震化など

減災→代表格は「避難訓練」「ハザードマップ」「備蓄品の準備」などです

BCP(事業継続計画) これもよく聞かれます 自然災害やテロが発生した場合に事業活動を継続させるためのプランのことを言います 「事業」というのは、広い意味で「組織的な活動」のことだと言えますが、例えば、自治体でしたら災害や緊急自体においても「業務を継続させる」というような意味です 復旧や受援のためには、まず「司令系統が生きてないといけない」わけですが、この場合においても、組織として活動が維持されているという前提があるわけです

BCPと防災対策 BCP→事業活動の維持、復旧を目指す 防災対策→人命や財産の保護