風をわたる いのちの渦

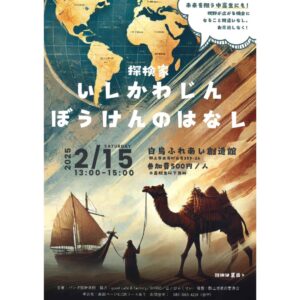

葦船で太平洋を渡るブロジェクトで知られる冒険家・探検家の石川仁(いしかわじん)氏を招いてのトークライブショーが白鳥ふれあい創造館で開催された。

若い頃の放蕩の末、氏との邂逅を果たした石徹白のパンダ設計楽団、田中さんの主催により、白鳥の市民グループ「SHIRO」の協力で実現した。

サハラ砂漠の砂は石英の粒であり、言ってみれば広大な水晶の上にいるようなものという話。

無音の世界。おしゃべりな脳。クラダと共に過ごすサバイバルの日々。

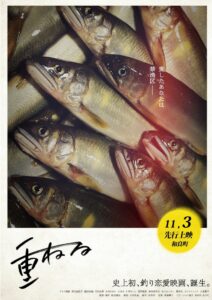

葦で出来た巨大な舟は植物の種、菌、バクテリア、昆虫、小動物を内包し、漂流中には無数の海洋生物を引き付け、住処となり、漂着後は朽ちて再び動植物の苗床になる。

それ自体が無数の生き物の塊であり、環太平洋の島々へ生態系を運ぶ方舟(カプセル)のようなものだという話。

どれも興味深いエピソードばかりだった。

トークショーはおだやかなムードで、参加者がつい口を挟むことも出来たし、後半は質疑応答というより、ディスカッションに近かった。

また、キッズスペースが併設されおり、子どもが騒いでも、大人は大人でマイペースに話を聞いていた。そんな中、興味を持った子どもが突然質問しても氏が大人と態度を変えない様子はとても好感が持てた。

なぜなぜ?と聞いてくる子どもを子ども扱いしないで真面目に答える大人はなかなかいないものだ。

大人と子どもが一緒にいながらトークショーやディスカッションが自由に出来るこの空間がまず素晴らしいことだと思う。

そう言えば、ある子どもがAIやロボット工学について質問したが、氏は地球の生態系を考える上では可能性を感じていること、AIエージェントと友達のように話していると答えていた。

この時、子どもより後ろに座っていた私は、子どもの顔色が伺えなかったことを少し残念に思っている。

一般に子どもに限らず、大人も、エコロジズムやナチュラリズムに傾倒すると、近代合理主義や機械文明、テクノロジーを批判するという立場に陥りやすい。しかし、それを期待したとしても、そうはならないところに氏の冒険家とは別の、科学者としての横顔や思慮の深みを感じた。

ディスカッションの最後にはリーダー論のようなものも話題として登場し、リーダーシップのテーマとしてはかなり普遍的な話をしていたように思う。

こうしてみると、ザックバランなトークショーではあったが、内容的には非常に濃いものだったと思う。

このイベントが次の展開にも繋がっていくことに期待したい。

関係者の皆様、お疲れ様でした。そしてSHIROのみなさん、ありがとう。