「重ねる」~フィルムの中を生きる

去る11月3日、和良町民センターにて試写会が行われた同作品においては既にオンライン上で話題となっている。なかなかの好評ぶりだが、個人的には観終わってかなり違和感というか、残尿感があった。

「個人的には」と前置きしたが、そう感じたのはおそらく私だけに留まらないはずである。この映画は思わぬ顛末を唐突に迎え、しかもエンドロール後、これまた謎めいたカットで終わるのである。「なんだ、これは…」その時、会場には文字通り人々の「どよめき」が起きたほどである。

監督によると「オープンエンド」という手法を採用したということだ。

「オープンエンド」とは物語の結末や意味するところを明確にせず、その解釈を観客に委ねる手法のことだ。実は意外とポピュラーな手法である。

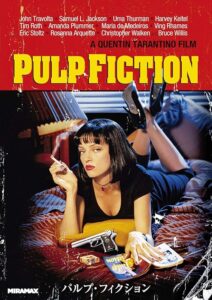

最も有名なものはスタンリー・キューブリックの『2001年宇宙の旅』やクエンティン・タランティーノの『パルプ・フィクション』だ。この辺は古典と言っていいだろう。「ああ、あれね」と誰もが思い当たるに違いない。

日本のアニメでもよくある。例えば「攻殻機動隊」「エヴァンゲリオン」などはもはや代表格と言っていい。

オープンエンドの「謎解き」に巻き込まれた観客は、観終わった後も作品への主体的な関与を余儀なくされる。そこに隠された作者のメッセージを読み解くために人はついつい躍起になってしまう。結果的に多様な見方や価値観が創造され、いつまでも議論が続き、作品は強烈な印象と共に人々の記憶に残るのである。

ナラティブを巡る芸術作品、ポップカルチャーにおいて、「オープンエンド」の手法は一種の「必殺技」だ。

と、言ってもだ。意外な顛末を用意すれば即それがオープンエンドになるかというと、そういうわけではない。

例えばこの一瞬においても、もしかしたら隕石やミサイルが降ってくるかもしれない。人間の突然死だってあり得る。どんな事でも起こり得る確率は0%ではないのだから、何が起きてもいいわけなのだが、多くのドラマでどんでん返しがあったとしても、全く脈絡のない出来事は起こらない。なぜならば、何が起きるとしても、劇中でリアリティを担保できない程の出来事は起こせないからである。いや、正確に言えばフィクションなんだから、起こそうと思えば何でも出来るけど、それをしないのは、起こしても意味のない出来事は採用されない、のである。

というわけで「オープンエンド」と言っても、何をしても良いわけでは決してない。その点から言うと、かなり微妙というか、人によっては消化不良を起こす(かもしれない)作品ではないかな、とは思う。

この点は、同様に郡上を舞台にした「ひみつのなっちゃん」(監督/田中和次朗)や、郡上と関わりがある人物を描く「かば」(監督/川本貴弘)とははっきり真逆の作品だと言える。

つまり、この作品は、誰もが了解し易い、ユニバーサルな立て付けではないのである。

もちろん、これは作品の優劣ではなく、「そういう作品もある」ということだ。

ここで謎解きや考察を始めてしまうとネタバレになってしまうので、そうならないように軽く説明しておきたいが、現在、私は幾つかの納得できる解釈に辿り着いている。

そのひとつは、まずこの作品は主人公に対して批判的、反省的な立場から作られているというものだ。ま、いわゆる「火垂るの墓」的な構造ではないかというものである。

主人公の平野の行動は、短絡的で無計画であり、人間的配慮に欠けている。何かというとすぐにキレて「殺すぞ」が口癖だ。人格的にかなりアレな人として登場し、それが作中でなかなか是正されないのである。

ところが、ヒロインの加藤を含め、彼の周囲の人々は様々な体験を(それは失敗なり成功なりを)「重ねる」ようにして人間的に成長し、変化する。町興しの鮎釣りイベントですら、訂正され、新しい歴史がポスターを重ねるように「重ね」られる。しかし、平野だけが、彼だけが変化しないのだ。日々を重ねて生きるということを止めてしまった人、それが平野なのだ。

ラストの顛末はそんな彼だったから迎えることになったのだとすると、多少は辻褄が合いそうだ。

あるいは、ひとつの物語に見えるが、実は複数のパラレルワールドで進行する物語が「重なって」いるんじゃないか、というものである。複数の可能性が同時に描かれている。作中では「そんなことするか?」とか「そんなことフツー起こるかな?」みたいな、些細なことだが、奇妙な現象や人物の行動が度々起こる。全体的に脈絡のない夢を観ているようにも見える。しかし、量子的に複数の世界を描いていて、平野は和良に帰ったけど、実は何も起きていない、一人で孤独に生きているだけなのだという世界線である。これはこれで成立する話である。

同作品は「恋愛映画」とうたってあるが、「SF映画」とか「ホラー映画」に似たある種の不穏なムードや不可解さがずっと付き纏っている。結局、都会でも田舎でも、どこへ行っても「生き難い」人間は「生き難い」ままなのだというような、救いのない現実というかループ感、人の心の中にある澱のようなものを描いているというか。どこかで人の理解を拒んでいるというか、差し伸べる手を払いのけるような「拒絶」が根底にあるというか、レンダリングされる美しい和良の風景とは裏腹に、実は暗い映画なのかもしれない。少なくとも私には「そういう作品」として目に映った。

実に奇妙な作品である。そしてその奇妙さは「和良」の風土に似ているような気もする…。

皆さんは、どう感じたろうか。またどう感じるのだろうか。

ぜび考えて、人に話して欲しい。たぶん、これはそういう風に観るというか「感じたり考える映画」なのだろう。

会場に「どよめき」は起きたものの、多くの人はこの映画を好意的に受け止めてるのだろうなと思う。

作品には見知った和良の人たちが多数登場している。

あの人やこの人が、その中にいる。話したり、息をしている。知っているようで知らない、もうひとつ地球、もうひとつの和良という場所で、あの人たちが生きている。私が知っているようで知らないあの人たちが、あるいは自分自身が。

その中に確かに生きていて、ずっとこの先もフィルムの世界の中に生き続けるのだろうということ。

そこにもまた意味が重なってゆくのである。

(了)